👉 想了解更多真实延时喷剂测评,可查看: 延时喷剂测评栏目

每次经A9高速公路去柏林,都会看到柏林的象征,一头熊的雕像。

这个熊在德语里面,叫Bär,因为柏林的地名含有Bär音,熊也就成了柏林的城市象征。

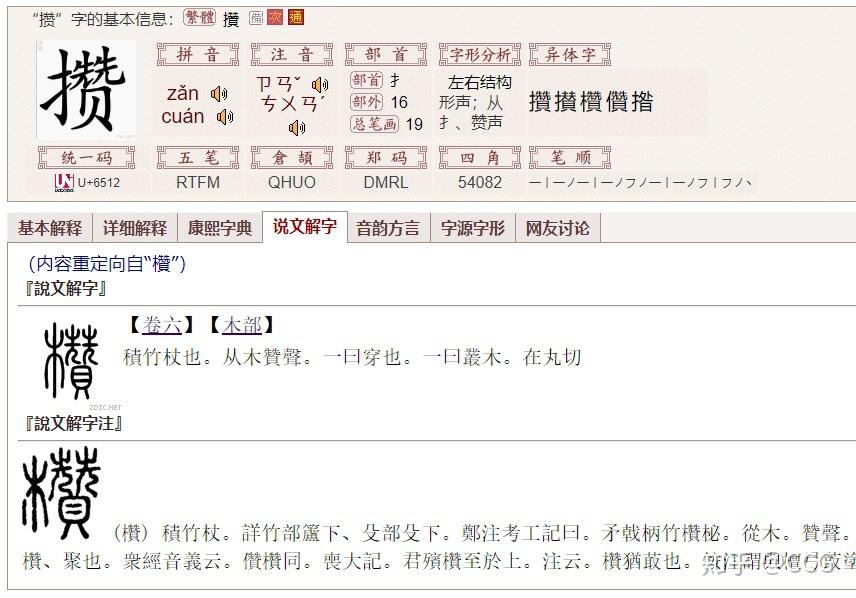

其实,许多人不知道,Bär也有一个同音的汉音,同源字,叫罴,这个字在粤语里面读“杯”,普通话里已经变异为“皮”。这个字原先的写法写作“羆”,这么看大家可能会瞬间理解,吃人熊,猛兽。但是中国古代,熊和羆是细分的,羆是棕熊类,发音取自PIE词根 *bher- 棕色,羆也叫马熊和人熊。羆是繁体字,后人简化,取了Bär音相近的“罢”做成“罴”字。

从词源上考证:

bear (n.)

"large carnivorous or omnivorous mammal of the family Ursidae," Old English bera "a bear," from Proto-Germanic *bero, literally "the brown (one)" (source also of Old Norse björn, Middle Dutch bere, Dutch beer, Old High German bero, German Bär), usually said to be from PIE root *bher- (2) "bright; brown." There was perhaps a PIE *bheros "dark animal" (compare beaver (n.1) and Greek phrynos"toad," literally "the brown animal").

英语bear,德语Bär来源于PIE词根 *bher- 棕色,和英语brown,德语braun有一个老祖宗。

而我们翻开史记之一页,就能发现这个与“熊”并列的“罴”字,公元前即出现,最起码2000多年历史了。

可见“罴”就像现在的军“犬”一样,是作为作战动物被训练杀敌用的,就像马儿虫儿猫儿狗儿一样,中文加个儿化音r也是很好理解的。

“罴”Bär是巧合吗?

“犬”Hund是巧合吗?(中文Q音跟K音有过交换,在千泉中都有一样的规律,而西部的欧洲K、Ch、H也有流变规律)

“牯”Kuh是巧合吗?

山东龙山文化的鹰图腾和德国国徽的图案是巧合吗?

当人们发现太多的巧合时,就像题主一样,难免会有一些疑问。以下就是背单词过程中发现的疑问点,并且争取做一些逻辑自洽的对比和解释。

背单词资料集,近音近义,慢慢添加:

“犄”和原始印欧语词根*ker-同源

犄 音韵方言

国际音标 tɕi˥

客家话 [客英字典] ji1 [台湾四县腔] ji1 ki3 [海陆腔] ri1 ki3粤语 gei1潮州话 i2

*ker- (1)的含义及构成的单词

Proto-Indo-European root meaning "horn; head," with derivatives referring to horned animals, horn-shaped objects, and projecting parts.

It forms all or part of: alpenhorn; Capricorn; carat; carotid; carrot; carotene; cerato-; cerebellum; cerebral; cerebrum; cervical; cervix; charivari; cheer; chelicerae; corn (n.2) "hardening of the skin;" cornea; corner; cornet; cornucopia; cranium; flugelhorn; hart; hartebeest; horn; hornbeam; hornblende; hornet; keratin; kerato-; migraine; monoceros; reindeer; rhinoceros; saveloy; serval; triceratops; unicorn.

It is the hypothetical source of/evidence for its existence is provided by: Sanskrit srngam "horn;" Persian sar "head," Avestan sarah- "head;" Greek karnon "horn," koryne "club, mace," koryphe "head;" Latin cornu "horn," cervus "deer;" Old English horn "horn of an animal;" Welsh carw "deer."

例子:

德语胡萝卜Die Karotte,Ka即犄,兽角、牛角状,rotte表属性,红色的。英语carotte,ca即犄,rotte肉色,肉红色,红色。

即根像红色牛角的东西。

(20191011)

“躯”和原始印欧语词根 *kwrep-同源

躯 音韵方言

国际音标 tɕʰy˥ 日语读音 KARADA

粤语 keoi1

*kwrep-

Proto-Indo-European root meaning "body, form, appearance," probably a verbal root meaning "to appear."

It forms all or part of: corporal (adj.) "of or belonging to the body;" corporate; corporation; corporeal; corps; corpse; corpulence; corpulent; corpus; corpuscle; corsage; corse; corset; incorporeal; incorporate; leprechaun; midriff.

It is the hypothetical source of/evidence for its existence is provided by: Sanskrit krp- "form, body;" Avestan kerefsh "form, body;" Latin corpus "body" (living or dead); Old English hrif "belly," Old High German href "womb, belly, abdomen."

例子:

德语单词der Körper

① 身体;躯干

② 【物,化】立体,物体,体

③ 【数】立体,几何体

④ [罕]主体,壳体

⑤ <专业用词>浓度,密度

⑥ [旧]社团,团体

德语用“躯”来组词的单词,现代中文基本用“体”来代替了。带“区”的汉字,比如“眍(瞘)kōu(ㄎㄡ)眼睛深陷的样子:眍瞜。眍眼。大病一场,眼睛都眍进去了。”现代汉语拼音还带有k声母的原始音。“沿”和德语的Rand同源

德语See和中文的“泽”同源

湖泊 See

湖泊是内陆洼地中相对静止、有一定面积,不与海洋发生直接联系的水体。

See und Meer im Niederdeutschen(低地德语中的湖和海)

Im Niederdeutschen (und ebenso im Niederländischen) sind die Wortbedeutungen von „Meer“ und „See“ gegenüber dem Hochdeutschen vertauscht: Die an Norddeutschland angrenzenden Meere heißen Nordsee und Ostsee (jeweils die See); im Landesinneren liegen dagegen z. B. das Steinhuder Meer, das Zwischenahner Meer, das Große Meer und andere; in den Niederlanden wurde die Zuiderzee nach ihrer Eindeichung in IJsselmeer umbenannt.

德语的海(Meer)读音跟海的半边字“每”同源,是海的上古汉语读音。See和“泽”同源。低地德语中,海也称作See。中文中,有的湖泊See也称呼为海Meer,比如北京的什刹海(前海、后海、西海),云南的洱海。

Aubergine和中文的茄子同源

可识别的部分是“gi”和“加”,都是起源于梵语vatigagama,中文取了梵音的ga音,生造了茄这个汉字。

德语Soja和中文“豉油”同源,英语soy,soybean,soya

豆豉:一种用熟的黄豆或黑豆经发酵后制成的食品。豉油就是古时候酱油的称呼,有黄豆发酵酿制而成。传到日本,变为soyu或者shoyu,荷兰贸易带入欧洲,在德语里变成了Soja大豆。

So相当于豉

ja相当于油

意思由酱油,豆豉油变成了酿造酱油的原材料大豆。

德语酱油Sojasoße,四个音节大致对应于汉语的“豉油豉汁”

可见Sauce、Soße这些都是“豉汁”的同源词,就是现代的酱油。

德语kaufen和中文的“购”同源

kaufen,词干是kauf,en是动词词尾,kauf中kau是主干,f是尾辅音。

kau即对应中文的“购”

购 音韵方言

国际音标 kou˥˧

粤语 gau3

现代中文口语常用“买”,“购”有点书面语,“购物”这个词还是经常用的。

和“买”相对就是“卖”,“买”字上面打个十字叉,德语也很简单,类似的,kaufen“购”的反面就是“非购”,verkaufen,卖,出售。

词尾变化,去en加er,成了买卖人,男的,再加in,成了女的买卖人。

der Verkäufer 售货员(男)

die Verkäuferin 售货员(女)

德语rennen和“奔”同源,laufen和“跑”同源。

rennen主词干renn,laufen主词干lauf,br异化成了r,pl异化成了l。

rennen在德语中是跑的意思,尽快离开某地或到达某地,看起来有一定人目的性。比如赶火车快迟到了,跑起来,就用rennen.

laufen的德语中则类似于慢跑,不是那种急冲冲的感觉,也可以用走来表示,比如球员在球场上怠惰,互相不配合,要让他动起来,走起来,跑起来,就用laufen,有走动,活动起来的意思。

不同德语区有些细微的差别,比如Quoro这位回答:In Deutschland sagt man laufen zu dem, was wir in Österreich gehen nennen, während laufen bei uns synonym ist mit rennen.德国人说laufen,我们在奥地利说gehen,我们认为laufen和rennen是同义词。

语言论坛上jellyfish的回答:rennen ist immer ganz schnell.

laufen ist auch schnell und sportlich, aber es wird umgangssprachlich auch für gehen verwendet, also nicht unbedingt schnell. Es bedeutet, dass man zu Fuß geht. Manchmal sagt man gehen nämlich auch wenn man nicht zu Fuß geht. z.B. "Nächstes Jahr gehe ich nach Japan."

Laufen kann übertragen auch funktionieren heißen. "Der Computer läuft nicht." => der Computer ist kaputt.

德语die Ehe, die Ehen和汉语的“姻”“意合”同源

约公元前一千年,女子私奔而走,有歌名叫彩虹,唱了这么回事。首用了“姻”字。

公元前后,首出“意合”二字。

胎教:

文王请除炮烙之刑,而殷民从;汤去张网者之三面,而二垂至;越王不颓旧冢,而吴人服。以其所为顺于人也。故同声则处异而相应,意合则未见而相亲。贤者立于本朝,而天下之士相率而趋之,何以知其然也?

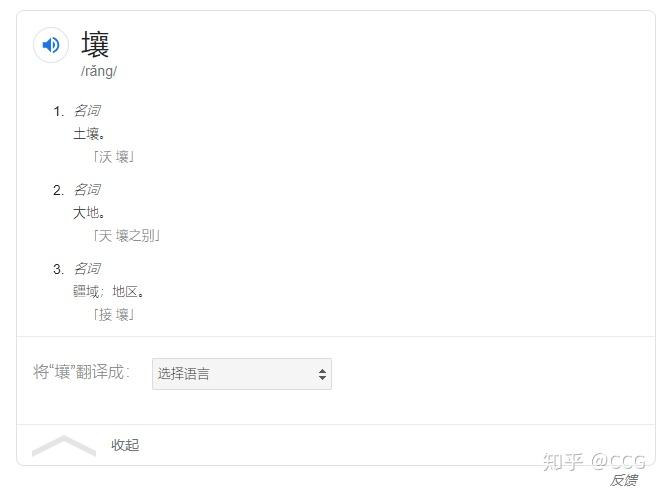

德语Land和汉语“壤”第3义项同源

接壤就是两地边境相接。

对比:朝鲜首都,平壤

德国 Deutschland 大月氏壤

德语Schaukel和汉语的“秋千”同源

鞦韆

"鞦"对Schau

"韆"对kel

有意思的是,千,蜷,泉的声母Q都对应上拉丁语系里面的K音,

千 Kilo 同源

泉 Quelle 同源

中文声母Q在西语里面保持本音K,尾音有l和n的转化。

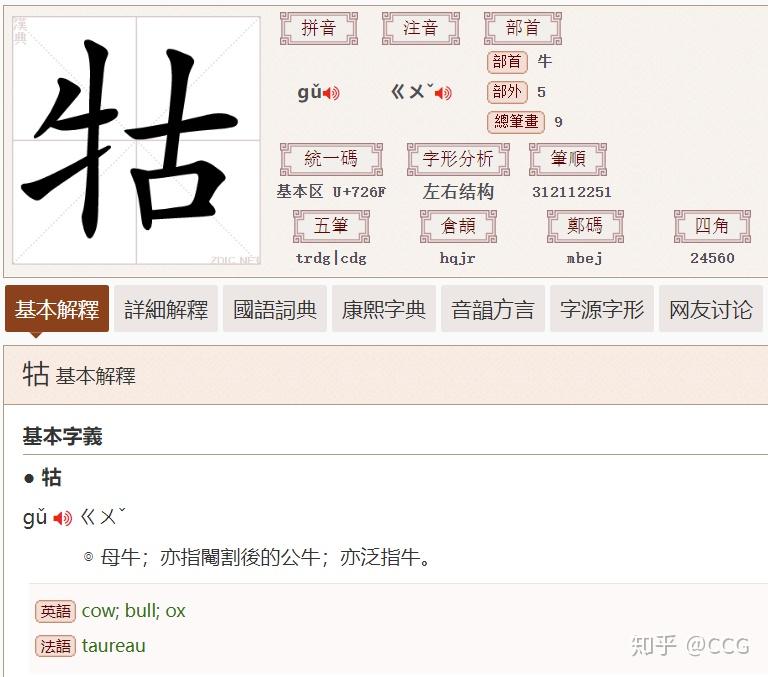

德语的Kuh和中文的“牯”同源,英语cow

这个词是什么意思呢,就是母牛。

中文有个景点叫“牯牛降”,找了很久,在德语里找到一个近似的,Kühnau,不知道是不是,先放着。而且有意思的是,Kühnau还分为大牯牛降和小牯牛降,Großkühnau和Kleinkühnau。中国牯牛降也有两个,一个在石台,一个在祁门。

德语的husten和中文的“咳嗽”同源

husten,去掉动词词尾en,词干就是hust,hu对咳,st对嗽。

h音和k音为什么回有关联,h-ch-k,ch作为中间宿主,既可发h,也可发k,当然还有发西音和栖音的。

核心,kern,跟这个例子完全相反,最后中文继承了h音,德语继承了k音。

咳嗽,husten,反过来,中文继承了k音,德语继承了h音。

带“亥”子部首的,如“核”字,在某些方言词汇口语中就发音hu。

核

hé 果实中坚硬并包含果仁的部分:桃~。杏~。

hú 用于某些口语词,如“杏核儿”

咳 音韵方言

国际音标 kʰɤ˧˥; xĄi˥ 日语读音 SEKI韩语罗马 HAY现代韩语 해越南语 cay

客家话 [梅县腔] kak7 ket7 kat8 kem3 kak8 [海陆腔] hai2 kiet7 [客英字典] ket7 [台湾四县腔] hai2 kiet7 [客语拼音字汇] ked5 [宝安腔] ket7 [陆丰腔] ket7粤语 haai1 hoi4 kat1 koi3潮州话 hai6 , hai1

咳嗽是一个很古老的词汇,在公元前后已经出现。

[西汉 (公元前206年 - 9年)] 董仲舒著 提到《春秋繁露》的书籍

《五行逆顺》

五行逆顺:

金者秋,杀气之始也。建立旗鼓,杖把旄钺,以诛贼残,禁暴虐,安集,故动众同师,必应义理,出则祠兵,入则振旅,以闲习之。因于搜狩,存不忘亡,安不忘危。饬兵甲,警百官,诛不法。恩及于金石,则凉风出;恩及于毛虫,则走兽大为,麒麟至。如人君好战,侵陵诸侯,贪城邑之赂,轻百姓之命, *** 病喉咳嗽,筋挛,鼻鼽塞。咎及于金,则铸化凝滞,冻坚不成;焚林而猎,咎及毛虫,则走兽不为,白虎妄搏,麒麟远去。

德语的Lohn和中文的“禄俸”或者“俸禄”

德语的Amt和中文的“衙门”

德语的malen和中文的“抹”

malen,去掉动词词尾en就是mal,画,绘,涂上颜料油漆。

抹:

抹,多音字:

1.mā, 擦:~桌子。 按着向下移动、除去:

2.mǒ, 涂:涂~。~粉(喻美化或掩饰)。~黑(喻丑化)。~子(瓦工用来抹灰泥的器具。亦称“抹刀”)。 揩,擦:~拭。哭天~泪。 除去,勾掉,不计在内:~煞。 轻微的痕迹:“林梢一~青如画”。一~余晖。

3.mò,把和好了的泥或灰涂上后弄平。

其中第二个,“涂抹”的含义有:指随意地写或画。例:信笔涂抹。

宋刘克庄《再获一砚自和》:拊摩无粟向肌起,涂抹有花从笔生。

元方回《力学》诗:涂抹馀千纸,浮沉等一沤。

德语Kind,英语child和中文“孩”同源

首辅音K-c-ch-h,此音还有西栖等变体。

元音德语i,英语i,中文ay

德语n,英语l,中文变化做另一词“儿”了,德语n英语l还有Niveau和level一样的音变。

尾辅音d

德语Schule,英语school和中文的“塾”同源

德语的viel和中文的“纷”同源。v发音f,而词尾的l在中文里面演化成了n音,此现象在很多单词中都存在。上古母语存在词尾l和n音的分化。

清明时节雨纷纷

纷就是繁多的意思,而中文的“多”音duo,在西边的意思是“二”,两个夕。

总觉得德语的oder和中文的“或者”是同源关系,改天详述吧,对应的英语是other。

这里的o代表域,真是太形象了。

德halten, 英hold, 汉“获”,用手抓鸟。

后来中国人又为用手抓鸟发明了一个汉字,手+禽,擒也。就是halten获的现代翻译。

原回答:

------------------------------------------------------------------------

以下是怀疑的,无定论,词源书上经常用的几个字挺好perhaps也许, probably可能,presumaly大概,不要太纠结。

小语种论坛上,有一句话:1717年 瑞典語言學家OLOF RUDBECK 發現古漢語與哥特語相似。看来300年前,就有西方学者知道汉语和印欧语系有关联了,并不是所谓的“巧合”,而且两种语言相似,必定会有相当数量的同源词了,否则怎么可能称呼相似呢?语言学家在研究语言时锻炼出来的语感比我们常人敏感许多,这才是真正的大师。

可惜哥特语已经是死语,虽然有爱好者仍在学习。但东方不亮西方亮,相对中文而言,德语离哥特语更近一点,一个西一个东,总归是日耳曼语族,哥特语相似,德语也不会差,英语同样会有残音留存。

------

1.韶,及更晚时期的“秀”,对应德语的Schau,和英语的show。

《周禮·春官·大司樂》:九德之歌,《九韶》之舞。

《庄子·至乐》:奏《九韶》以为乐﹐具太牢以为膳。

韶就是乐曲演出。

“韶”的这个含义在现代汉语书面语中已不存,但类似发音的Schau和show依然有古汉语“韶”的意思。而且“韶”在中国的方言中依然活跃,有的地方写作“勺”,就是夸夸其谈之意,很能说话的意思,略带贬义。Schau在德语中也有作秀,夸耀之意。

汉字“秀”在三国时期的短句“木秀于林,风必摧之”中的实际含义和英语动词show(be visible)比较接近,而不是后人解释的“出”,“秀”更偏向“展现出来,看出来,看到”的意思。

脱口秀的“秀”是现代音译,有古代“韶”的含义,及方言中“韶”的含义。

****评论里有说show的词源,有从sk-->sch-->sh的音变,show的词源似乎是吴语的“看”,原始印欧语词根为keu-。

我看法略有不同,我认为德语的名词Schau和动词schauen可能来自两个不同的词源,虽然英语里面都合并简化成了一个词show。如下面第21词条所写,“韶”音进入Schau,是原来就存在的。而schauen由看keu-而来,原因是sk族被sch族所征服,战乱直接导致变音。

语言不会只在实验室里温和演变,也不会只在家族温房的世代荫庇下茁壮成长。德语里除了sk变兮外,s也有同样变的。就跟中国的七大方言一样,大部分不分平舌音(z,c,s)和卷舌音(zh,ch,sh),后来中国的s族被sh族打败征服了,只能变成满族人说的标准普通话了,60年前中国普通话标准语音采集地,是河北省承德市滦平县金沟屯镇金沟屯村、巴克什营、火斗山,该地满族人居多,对现代汉语的口音贡献更大。

同样中国的China,有人认为词源起于“秦”,但德语中还有方言发kina的,语音上有从C到Ch到K的演化过程,反转过来,都是战乱导致的族*融使得语言变音。

战争是语言演变的更大催化剂,中国的十里不同音,百里不同俗就是真实的写照。

想必大家都看过这个视频,可以感受下,战争之下,疆域及其附属语言文化的骚动与混乱。

其中5分34秒这张图最令人印象深刻,随着大蒙古帝国的征战,北方 *** 被统治后,同样充军征战西方,触角一直深入到欧洲神圣罗马帝国的边缘。

代“大蒙古帝国”出征的正是 *** 郭侃,一生攻下700座城池,遍布中国、*和欧洲的城市。再往后,帮助元朝灭宋的也是 *** 张弘范,而到了元朝,“色目人”包括欧洲的犹太人,斯拉夫人,和*各类种族,迁徙中原的有三四十万之多,语言一直在冲撞交汇。

当然,除了战争,贸易也会让不同语言直接对话,不同于后世的海上贸易,更古的时候,可能陆上贸易更多,而且毫无疑问,古字句较少,多语人才更容易达成。以现在的感觉看,现代德语比现代英语明显有更多古汉语音义的遗留,可能是德国靠的更近一点,和中国也处于一个大陆,而英国毕竟在岛上。蒙古入侵欧洲后,东欧人群大量移民西欧,使得东欧甚至原来的 *** 人混入西欧,丰富了欧洲的语音大杂烩,仅是现代德国一地,也是方言众多,各具风采。

评论里也说,德语、英语都是现代的语言,不可能跟古汉语相通,我不这么认为,德语英语的发音不可能从几百年的近现代凭空产生,其部分词汇必然延续古代的方言,这些语言在古时侯的地位等于是现在不入流的乡野小语,或几个地方的方言参杂构成,其流传主要依靠口耳相传而不是文字,是口头语而不是书面语,语音变形反而小,就像中文语音从孔子下来也就80几代传到现在,古汉语语音经过代际传播后,在粤语和闽南话等口语方言中的留存明显比官话要好。所以寻找口语方言之间音素的比较更有意义。德语大方言片区划分为3块。把奥地利荷兰语口音都包括在内德语可以细分为53种,语言对口语词汇研究的触角很多都还没有往下深入。

总结一下,第二个原因,以贸易为途径习得中文词汇表达的族群,因战争逃难而逐渐西移进入欧洲中西部地区,并与当地人同化,将古汉语的音义带入日耳曼语系的口语当中。

而且我们仅在官方语言中找雷同,就能发现一些很有意思的语言现象,如果深入一点,跑到欧洲和中国的方言中去采集寻找,用计算机做语音和语义的深度学习,应该会发现更多。

2. 视,对应德语的sehen,英语的see,看,看见,看到的意思

德语中versehen这个单词解析一下:

ver有很多义项,这里对应中文的两个义项:

(1)“非”或“反”(不,不对的含义)

(2)非...不可(简称非,起强调作用,中文方言中还留有这种用法,“非要”不是不要的意思,是强调一定要,也可看成类似于费力,费心的费)

德语versehen就有了下面两个义项

versehen ,费心,非要视看-->照料,照顾

versehen ,错视,看得不对-->搞错,弄错,做错

德语的“看”用“视sehen”来表达,那德语里面还有没有跟中文"看"类似的音义呢,有的,在顾客这个单词里面,顾也是看,德语Kunde就是顾客,看的人嘛,如果是女顾客是Kundin,那德语的“顾”呢,就是gucken,词干guck即顾,看的意思,en是动词词尾。

3. 箍,对应德语的Schuh,英语的shoe

哥特语skoh,在物品的末端箍上保护品以延长使用寿命。连孙猴子的无敌铁棒都要箍上金箍以提高击打能力。古人在脚上箍上兽皮就是鞋子的起源。

汉字的箍从了竹字头,明显造字受了竹箍的作用,可能是竹绳,但箍这个音,要更早。

因为德语的Schuh除了鞋子之外,本身就有箍的含义,就不多解释了。

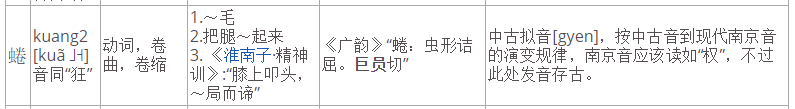

4. 坎坷,缱绻,德语的krank, 英语的crank,南京话的“蜷kuang2”此音的词源表示弯曲。

中文的坎坷只是表示道路的曲折不平,英语crank表示曲柄,德语krank患病的,源于病人生病时候蜷缩的样子,词源上本义都有弯曲的意思。

南京话的蜷未受中古拟音的影响,直接存古音,发音更古。

上面是实物的弯曲。而表示思路上的弯曲,就是脑回路也会有转不过弯的时候:

英语cranky,古怪的,暴躁的,动摇的,中文对应此音义的就是“狂”, 晋·葛洪《抱朴子·黄白》:“ 伟逼之不止,妻乃发狂,裸而走,以泥自涂。”

德语kränken,坑害,伤害感情,使受委屈。方言中坑爹的坑还带着这个意思。

中文“缱绻”,形容情侣之间的爱意缠绵在一起,感情很牢固的样子。“坎坷”和“崎岖”同义,“崎岖”各加个坎字的an音,即成缱绻。坎坷占了实物,缱绻反应意识。缱绻的“绻”字古音也可能会像“蜷”一样,k音打头。

坎坷,缱绻,崎岖都是连绵词,就像葡萄一样,单字无意义,连起来才能表意,都是外来的词源,中文有很多这样来历不明的多音节连绵词,词源来自上古的语音,有人转换成了汉字,缱绻中带丝带卷,造字还是造得很贴切的。为什么反应意识的词汇会带丝,为什么中文的思和绪能组成词语,请见下一个词条。

5. 丝,英语silk

丝是从蚕茧的壳子里面抽出来的,丝由壳,是黄帝老婆发明的,后来从东方传到了西方。但又传说黄帝是外来种族,轩辕氏部落擅造车,轩辕带着两个车可以看出来,而黄帝的祖先是从西方驾着马车迁徙过来的,定居东方。听说过孔子也是外来种族人后代的传说来着,山东考古发现,也存在外来人种墓穴,看来古时候并没有种族隔离制度。

扯远了,总的来说,在没有文字之前,人类熟练的交流着语言,语言以语音的方式得以流传,人类存在一个共通的母语,这在圣经中有着明确的记载。再说欧亚本来就是一个大陆。10来万年前,人类从非洲走出来,死掉一批,几万年后,又走出一批,终于开花散叶,遍布全球,如果没有一个共同的语言,全部属于非洲起源的现代人类就无法凝聚为组织,战胜别的大陆起源的智人种群,共同的母语对人类非常重要。

语言后来分化,又经过战 *** 融,再分化,再交融,就这么循环往复。听说亚洲的汉语和南美洲的玛雅语都有类似的地方,两地相隔万里,跨洋过海,地理位置阻止不了人类的交融。

回到丝,两根丝绞在一起就是twist,作为名词,其中的一个词义就是丝线,A type of thread made from two filaments twisted together. 英语词源是这么解释的,Sense of "to spin two or more strands of yarn into thread" is attested from late 15c. (从15世纪后期可以看出“将两股或更多股纱线旋成线”的感觉),动词化后意为捻,编织,如果脑袋里twist了,就是多丝,多思,徒生“烦恼”了,中文就是思绪万千,剪不断理还乱一个意思,佛教所谓三千烦恼丝。思绪的“绪”本义是丝的头部,《天工开物》记载“凡茧滚沸时,以竹签拨动水面丝绪”,书的绪言还留有这个意,绪引申下来也可作连绵不断的情思。所以反应意识的“思”和“丝”本源上也是相靠的。

twist这个单词,分解为twi+s+t三部分,twi字根请见词条6,类似一对的“对”音,词源是two的词源“多”。中间s即丝,尾音t没有具体含义,单词的尾音用来增加主干的区分度,比如和“twice两次”在音节上就能更清晰的区分开了,现代汉音没有这种尾辅音,用声调就能区分,但是发音的主干类似。

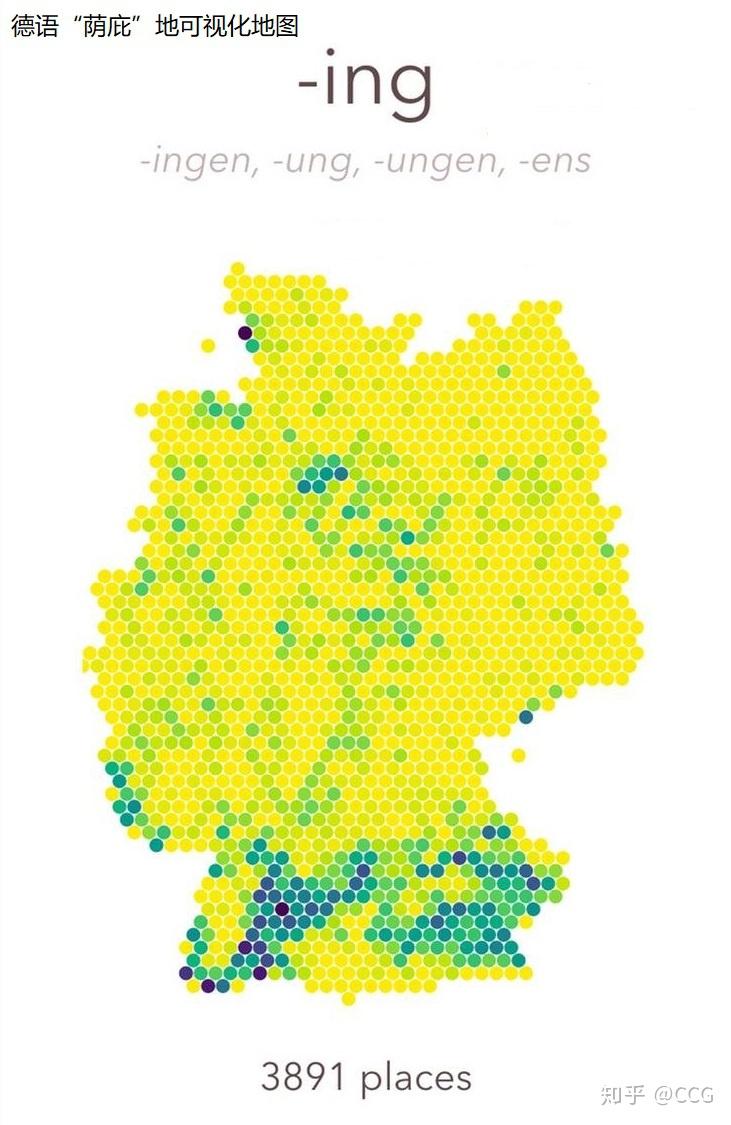

6. 双胞胎(双立人) 德语Zwilling,英语twins,中文“多子”

德语Zwilling中Z音、意都是汉语的“次”,中文是第二个的意思,德语中的二就叫zwei。

-ing代表儿子,后代,家族,血脉同胞的家,常用于德国地名后缀,类似的有-ingen, -ung,-ungen, -ens,意思类似中文“根源”的“根”,命根子的“根”,把根留住的“根”。意译就是中文地名周家、王家的“家”。这个ing字后缀其实起源于中文树荫的“荫”字,中文里现在还有个词语叫做“荫庇”,意思就是(树木)遮蔽阳光,使人们得以乘凉休息;比喻子孙后代得到祖宗的保佑庇护,“荫”即子孙因先世有功劳而得到封赏的意思。德国人保留了古语,也做到了这一点,德国有很多祖宗保佑的“荫”地,和落地生“根”的传统,留下了一大片地名带荫带根的城市。

德国有个州就叫图林根,字面意思就是图家的荫地,大概最早是图家后代群居的地方。

古人的智慧,家族藏在深山老林的荫庇之地,避免战乱,得以绵延

古人的智慧,家族藏在深山老林的荫庇之地,避免战乱,得以绵延双胞胎跑到英语成了twins,其中twi表示两个,ins表示儿子们,合起来twins双子,双子中的一个叫twin,名词动词化twin“使成对”,twi音“对”,但twi的词源按照PIE解释来自汉字的“多”,两个夕,夕是twilight。

7. -ton 屯

承接上个词条,就可以清晰的剖析含ton的地名了。

惠灵顿Wellington,Well(韦)ing(家)ton(屯),或者叫韦家村也可以。

华盛顿Washington, Wash(洗)ing(家)ton(屯),洗家村也行。

ing最后的g和"家"还是有缘的,不是巧合有缘,而是词源上本来就有缘。in是祖荫之意,g就是家。粤语“家”就发音ga,在英语和德语里,这种现象并不唯一。

英语单词 conjugal,adj. 婚姻的;结婚的;夫妻之间的

其和“共有家”同音同义,就是男女共有一个家,就成夫妻了。con因此也有了联系的意思,通“共”。

公元前类似的古汉语例句:

故国君取夫人之辞曰:“请君之玉女与寡人共有敝邑,事宗庙社稷。”

瑜珈,也大致类似,男女结合。Yoga,源自*yeug-,Proto-Indo-European root 含义 "to join.",join也源自古法语joindre的joign-交根,join, connect, unite; have sexual intercourse with。join和“交”音含义相符。结交,结合,交配。有家了。

德语里面重要的语法现象“动词变位”konjugation(源自拉丁语coniugatio),其实就是中文“共有家”的转译,现代翻译此词强调“变”,而德语本源上更强调“共有”,科学学科上把类似现象翻译成“共轭”更加客观一些。都有一个语源。

8. 东北话的贼,贼拉,德语的sehr

上个词条“屯”是北方口音,我们再来看看东北话里还有哪些有趣的发音。

贼,就是“很,非常”的意思。听说东北话的贼拉可能是来自韩语的“贼一拉”,Probably三语相通。

sehr gut 贼拉好

普通话的最也有类似的意思,某些江南方言“最”发音zèi。

9. 徂cú,德语中的zu

尔雅注疏:如、適、之、嫁、徂、逝,往也。

德语 zu ① <表示方向、去向、回答问题wohin?>到...去,向,往

尔雅又说:逝,秦晋语也。徂,齐语也。適,宋鲁语也。往,凡语也。

跟现代欧洲各小国一样,普通话(雅言)中的“往”,秦晋齐宋鲁,方言众多。

齐国人是什么人,山东大汉,带着外来民族东夷人的血脉,混居在中国。

山东现在还有个徂徕山,有个徂徕镇,徂徕,意思就是“往复”,德语里zu和nach都是去,德语回家nach Hause,用的就是徕,方言里也叫“来家”。

诗经《国风·豳风·东山》 有歌曰:我徂东山,慆慆不归。能纳入经典歌集“诗经”中,可见这在当时是个常用字。

10. 陶(陶然自得,陶醉义项),德语词根trau

陶,原始的意思表示“心思”,可忧可喜。后来“陶”偏向快乐喜悦了,“啕”才偏向反义。跟臭xiu一样,可香可臭。

中国人为trau这个音也发明了很多汉字,陶,慆,醄,甚至葡萄的来历都可能于此有关,德语的Traube(葡萄),按字根拆解了就是心情愉快的样子(葡萄酿的酒让人陶然而醉)。中文的说法在李时珍的本草纲目中:「葡萄,《汉书》作蒲桃,可造酒,人酺饮之,则醄然而醉,故有是名」。酺就是解放酒禁,聚众喝酒。

德语词根trau衍生出来的单词,trauen信任,Trauer悲伤,trauern哀悼,traurig悲哀的,traulich舒适的,Trauung结婚,Trauring婚戒,Trauschein结婚证,Traum梦,都有内心思想互动的本义在。

拓展一下,德语的Trauerweide垂柳这个词,由Trauer哀+Weide柳两个字组成,字面上的意思,就是“哀柳”,巧合的是,中国的清明节,一直有插柳习俗。

插柳

清明节,中国民间有插柳习俗。专家介绍说,清明插柳习俗,其来源普遍存在三种说法。

天津市天文学会理事赵之珩介绍,据说,插柳的风俗,是为了清明与柳纪念“教民稼穑”的农事祖师神农氏的。有的地方,人们把柳枝插在屋檐下,以预报天气,古谚有“柳条青,雨蒙蒙;柳条干,晴了天”的说法。杨柳有强大的生命力,俗话说:“有心栽花花不发,无心插柳柳成荫。”柳条插土就活,插到哪里,活到哪里,年年插柳,处处成荫。

清明插柳戴柳还有一种说法:中国人将清明、七月半、十月朔看作是三大鬼节。清明节正是百鬼出没频频、索讨多多的时节。受佛教的影响,观世音手持柳枝蘸水普度众生,许多人便认为柳条有驱鬼辟邪的作用,把柳枝称为“鬼怖木”。北魏贾思勰《齐民要术》中写道:“取杨柳枝著户上,百鬼不入家。”清明既然是鬼节,值此柳条发芽时节,人们便纷纷插柳戴柳以辟邪了。

另外一种说法是,此俗是为了纪念介子推。介子推为明志守节而焚身于大柳树下,让晋文公和群臣百姓痛心不已。第二年,晋文公亲率群臣爬上山来祭拜介子推时,发现当年被烧毁的那棵老柳树居然死而复生。晋文公当下便将老柳树赐名为“清明柳”,并且当场折下几枝柳条戴在头上,以示怀念之情。从此以后,群臣百姓纷纷效仿,遂相沿成风。清明插柳戴柳成为纪念介子推的一种象征。

其中第三个,符合哀悼本义。为什么德语的“垂柳”构词中还保留着哀的含义,不是很奇怪的一件事情吗?至于Weide,本身可做“柳树”解,亦可作“草地”解,词源是“歪”“弯”,形容草木纤细、不直的现象。柳树willow,古英语welig“柳树”,来自原始德语* wel-(也来自于Old Saxon wilgia,Middle Dutch wilghe,Dutch wilg),可能来自PIE词根* wel-(3)“转弯,旋转”。

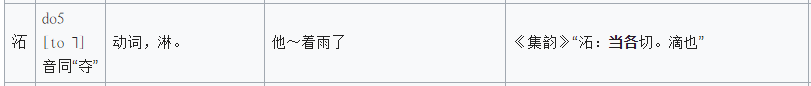

11. 南京及附近方言“沰”duo,普通话发第二声,方言发之一声很短促,水滴石板上的动作,大概是下雨时屋檐上水滴在石头上哆哆哆,得得得的声音变成的语音。下雨不带伞“沰得透潮”,就是淋得很湿的样子。这个沰字对应印欧语系里面哥特语的drus,古英语的dropa,原始日耳曼语的drupon,古萨克森语dropo,荷兰语drop,古高地德语tropfo,德语tropfen,也是英语的drop水滴,落下。汉字后来的“坠”有没有受印欧语系的变音影响还不得知。英语drop,德语tropfen,辅音t,d有变化,跟汉字“沰”“拓”变化类似。

12. Word一词的来历,下面是Quora上的解答。

The origin of the word "word" is from the proto-Germanic "wurdan". This in turn came from the proto-indo-european root "were" which means to speak or say.

(word这个词的起源来自原始日耳曼语wurdan,又来自原始印欧语系词根“were”,意思是speak或者say),根据“were“的语音和语义,我们很自然的推想出汉语中称谓的"谓",它在古汉语中是个常用词,也就是说英语的"word"德语的"Wort"和中文的"谓"都是同源词。

同理,英语的verb也起源于PIE"were",和“谓”一样也是同源词,这个大家可能更好理解一些,因为verb在中文里本身就有“谓语动词”的含义。proverb,谚语,可理解成“普罗大众谓之”,这里面的verb不完全是动词,含义更古老一些,是大家都在说的话。

据此可证:word, verb, Wort,“谓语”都同源。

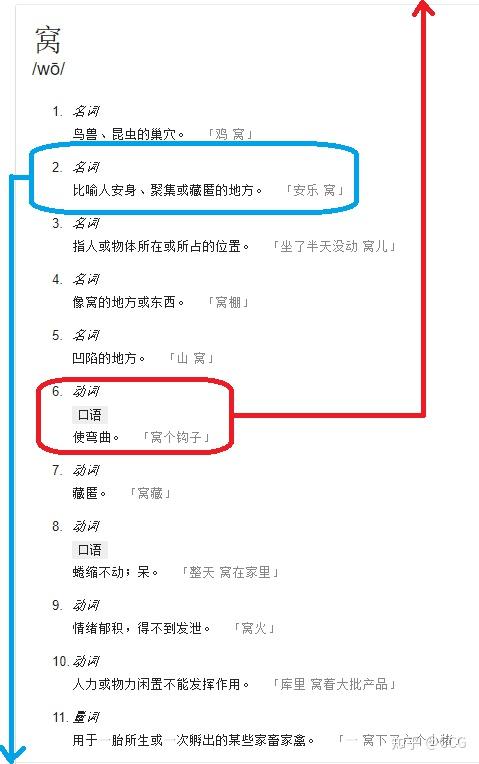

13.表示“你”这个含义,“子”是对古代男子的尊称,“执子之手,与子偕老”的歌词在上古的流行音乐榜中长期霸榜,而“汝”带个女字,本义是不是专指女性的第二人称,不敢妄言,但明显更表亲昵,是有据可考的,本来“汝”字从“女”声,后来发生了巨大的音变,分化成了ni(客家话的“汝”),yu(粤语的“汝”),ru(普通话的“汝”), you(英语的“汝”), du(德语的“汝”)。

在德语中,子和汝一直流传至今,Sie通“子”表示尊称,du通“汝”是亲近的表达。

听说中国方言中今天也仍然有使用汝字来称呼第二人称的,道理一样,古音未消,英德亦然。而德语的您Sie按照德国本国人考证是起源于小写的sie,他们,彼时不直接称呼du,拐着弯的称呼他们sie来代表你du,还有其他乱七八糟的叫法,最后精简统一成了Sie,这个说法可信否。

而中文的“尔”,据高本汉训诂,是古汉语类屈折语的与格和宾格。后来老祖宗乱用语法,尔也可以用主格,但尔汝还是亲近的称呼,后来尔抢了个人字,在口语中也谋得了一席之地,隐忍不发,终于在现代汉语中登堂入室,独霸第二人称。

并且“你”字在大陆成功排挤掉了“妳”,“妳”字在宝岛台湾得以侥幸留存。

-----继续巧合,9月背单词-----

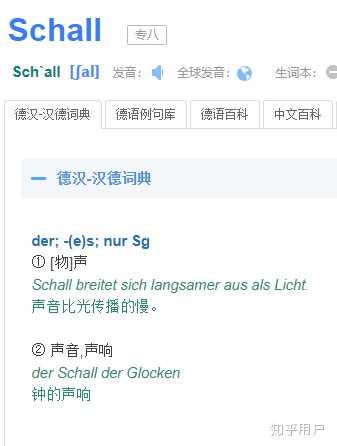

14. 德语Schall,跟中文“响”同源,都有“声音”的意思。

15. Marschall元帅和“马上”,本来只是同样表现骑在马的上面的形象,到了德语里面演变成了Marschall ① 元帅 ② [史]内廷大臣。中文却成就了“一骑红尘妃子笑”的诗句来,引申出了立刻,立即的含义。

有人考证英语Marshal是马仆的意思,类似孙猴子的弼马温,是真的吗?看下面这张图中人物威风凛凛,不像奴仆嘛。

Marschall 皇家内廷大臣,引申为马上作战的统领,元帅。

Marschall 皇家内廷大臣,引申为马上作战的统领,元帅。 皇家的“马上快递”从四川飞速把荔枝送达长安,一千年前赛过京东

皇家的“马上快递”从四川飞速把荔枝送达长安,一千年前赛过京东16. 德语词根 -schied 总感觉和“析”有关,古时候占卜,用炭火把龟壳烤的分崩离析,然后就判断这个龟壳裂纹,为什么会这么裂那么裂,裂纹的偶然性有没有受到神力启示,为什么会东边先开裂,根据混沌理论,会导致什么样的蝴蝶效应。这个过程就是“析”,本义就是龟壳分离,引申义就是判断。

abschied,告别,辞别,这里面词根ab-也是离开的意思,-schied也是分开的意思。

schiedsspruch,判决,裁决,里面schied-似有判断之意。

geschieden,离了婚了,-schied是离。

Schiedsrichter,裁判员,Schied-是判。

题外话,中文“判断”这个词自古就有,是怎么来的,请教各位,这个断是不是龟壳断裂,还是其他诸如木棍断裂,是不是用一种原始的占卜术来做决定?

类似“断定”,凭什么东西断了而定,有人考证过吗?《三国志·魏志·卫觊传》:“九章之律,自古所传,断定刑罪,其意微妙。”

前两个月看了电视剧“大舜”,里面就有华夏族对东夷族通过烧龟壳来决定征战还是结盟的情节,最后龟壳说,结盟。可见龟壳大法对历史进程影响还是非常巨大的。四千多年以后,美国气象学家才理解了类似的规律,发表了蝴蝶效应的论文。看来老祖宗早就开始分析并利用蝴蝶效应了,不管战还是不战,都是天注定,就在那一片摇摆火焰上的龟甲。

有的人认为靠天做决定很可笑,其实现代社会中,这种行为依然有效,比如足球开赛球先归哪一方,麻将开局谁先坐庄,都是靠硬币和色子在混沌旋转后由天注定的,大家认为很公正。打仗用龟壳占卜,和踢足球先掷硬币没什么两样,词条35增补篇有个Frau非常擅长这个活。

17. 英语song源于“风雅颂”的“颂”,颂是赞歌,现代汉语中“歌颂”还是常用的。

sing对应 吟诗一首的“吟”,“吟唱”也是互通的。

德语里面的Gesang是经过一系列语法变化后的词,把发音又回馈给了中文。

18. bind,同源字:并,拼,绑,绷。把两个东西连在一起,裹在一起的意思。

德语: binde绷带,binden绑,bindung关联,bindehaut结膜,bindfaden捆扎的细绳(本义:并,发丝线),verbinden缠,裹,连结。

英语:bind捆绑,combine联合

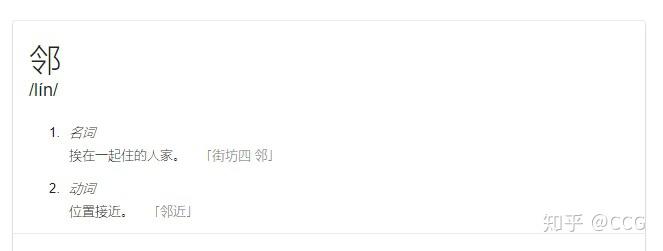

19. 德语的“左”和“右”借了中文的读音 links 邻,rechts 挨,并做了很好的区分,左边称呼邻,右边称呼挨。

后人大概在400多年前,可能是传教士为了帮助沟通,编写出了助记词“左邻右舍”,左links右rechts,左邻客右挨舍。这个词通俗易懂,进了西游记,慢慢变成了成语流传至今。

当然英国人肯定不认,他们训诂说左是力弱,右是力强,直接否认了left跟德语links有关系,不敢苟同。至于右,The notion is of the right hand as the "correct" hand. The usual Old English word for this wasswiþra, literally "stronger."(这个概念是右手作为“正确的”手。通常的古英语单词是swiþra,字面上“更强”),我觉得swiþra和right没有什么词源上的联系,而right倒是和德语Recht同源,“右”是“正确”的,“挨”的中文方言里就有这样的表达,南京话叫“挨摆”德语richtig bei ,英语right about, 必须的,肯定的。

为什么会提南京话,因为南京话作为明朝的官话在中国历史上有比普通话更为长久的历史,挨的,Recht,Right. “挨摆”此方言有可能是从西方流传而来。

一百多年前德国的南京官话,莱比锡大学出版,此学校校友及教职工里出过18位诺奖获得者

一百多年前德国的南京官话,莱比锡大学出版,此学校校友及教职工里出过18位诺奖获得者提到莱比锡大学,不能不说说神圣罗马帝国的莱布尼兹,这位300多年前跟牛顿齐名的微积分创始人也是个语言学家,当然也是数学家、历史学家、哲学家等等一系列家,14岁就上了莱比锡大学,是个大神,出过多本跨学科著作。莱比锡大学有600年历史,我去游览过一次,有莱布尼兹的全身铜像,确实很牛逼。莱布尼兹晚年潜心研究中国文化,可惜没有搞完就走了,遗憾未能打通中国和欧洲文化的任督二脉。留下一本“中国近事-为了照亮我们这个时代的历史”,为东学西进刚做了点小小的启蒙即烛熄灯灭,300多年后近年才被翻译成中文。如果他能长寿点,不是靠传教士通信获取中国信息而是跑到中国来看看学学,以他微积分的脑袋,定能破解语言学上的上古代码。

类似的从汉语和德语互相借音的还有“一抹到底”immer,一直,总是,永远。中文的语义有了变化,国人一想到一抹(原读ma不是mo),很形象的加入了把东西擦干净的动作,把ma音也改成了mo音,其实一抹就是immer,就是一直到底的意思,这个词也是明朝首先出现。

“海了去了”Reich,富有,含...多的。“发神经”,Wahnsinn,疯狂,精神错乱。到底谁借了谁,暂时还搞不清楚,主观感觉是中文借了德语。而下面英语德语里还有从中文的借词,比如“盆栽”Bonsai,盆景(汉语先传到日语,100年前传到欧洲),现在中文的盆栽含义有变,中文叫盆景。“叩头”或"磕头“,德语Kotau,英语kowtow,英语里还延申出了”卑躬屈膝; 唯命是从“的引申义来,200多年前传到西方。

20. 中文“离骚”的意思,这个国人解释起来也是五花八门,正常脑袋的直接通路是“离开故土,发发牢骚”。其实离骚后来演变,变成了“歌曲”的意思。离也是歌,骚也是歌,同样上古的风、雅、颂都是诗歌。

屈原为什么不用离颂,而用离骚,就是颂是赞歌,他偏要唱贬歌,于是独创骚体,算是骚歌的发明人吧,后人称之为骚体诗,因为屈原是大V,影响力很大以至于后人都把“诗人”都称为"骚客"了,就是现代写歌词的那帮骚人。“骚”可以解释为针砭时弊的诗歌,屈原是创始人。

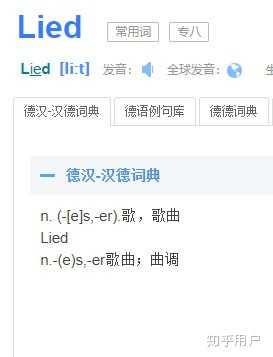

当然,德国人也不知道Lied是怎么来的,词源书里写了不清楚,我也是浑水摸鱼胡诌两句。按照我有限的理解,风雅颂离骚各意为:风是民歌,雅是高雅歌曲,颂是赞歌,离是曲调,骚是贬歌。

离骚及之前古语的“兮”音也对德语部分词的尾音产生了很大的影响。比如“不是”德语nicht音似“逆兮”,还有很多。

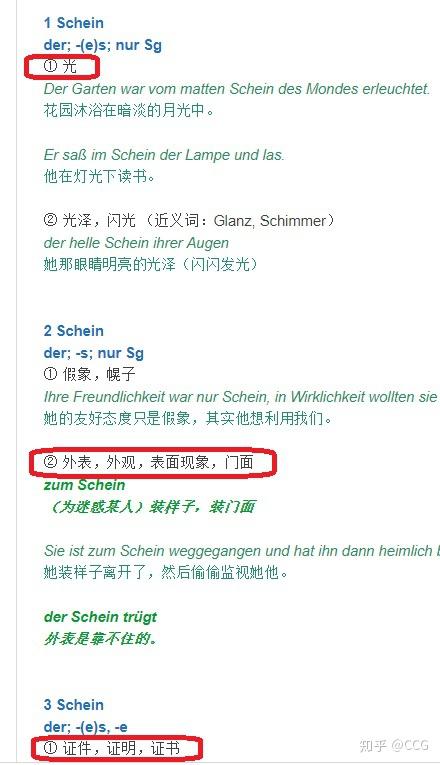

21. 德语的Schein这个词,在历史的长河中很巧合的汇流了几个中文近音字的含义:

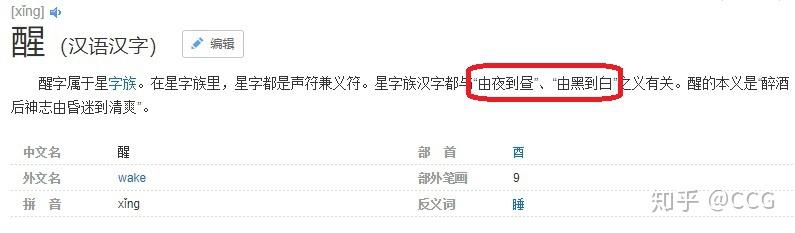

(1)最古老的,就是“醒”。人类醒了,太阳公公也醒了,照耀大地,是为Schein光。也可能是指人醒过来刚睁开眼是闪亮的目光,当然中文醒目的含义已经完全变了。

(2)显耀的“显”,表示光线亮到连细丝细线都看得清。造字本义:形容词,光线充足,细丝可辨。

(3)装相的“相”,相的意思是容貌,人物的外表,事物的外观,姿势,样子。德语Schein有着类似的含义,zum Schein装样子。

(4)信物的“信”,凭据。在德语里面引申出证件,证明的意思来。前面介绍过的,结婚证,Trauschein,Trau-就是中文“陶”,心思的意思,-schein就是“信”,凭据,就是为心有所属的小两口结合做的证明。Gutschein优惠券,当然是很好的凭证,gut的含义请见下面第23条。

当然英语里面的shine没有这么多含义,可见德语比英语遗留了更多的古老含义。英语的shine词源是PIE skai 闪耀,貌似跟“闪”同源,这又回到了之一个词条的命题,sk为什么会转sch。PIE拟构的是不是准确,暂且不论。一个有着固定含义的原有音节,会不会受到莫名其妙的战乱冲击,sk族被sch族征服,并把sch族的其他含义的音节参杂到sk音节里。从sk到sch的音变在古汉语中还看不出来,会不会有东方的入侵种族把语音带到了西方,让sk鬼子全部西化了(sk-->sch)?然后在语义上还夹带了一点自己的私货?把中文音“相”和“信”的读音和含义硬插到日耳曼语言类似的Schein里,这中间有没有经过第三语言甚至第四语言的转化呢,还是直接如此构词,真是让人不敢“相信”。

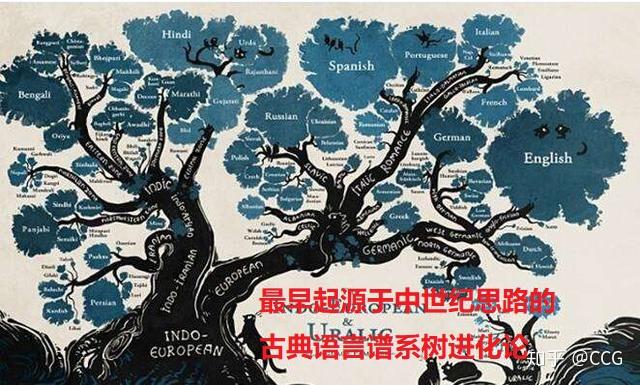

但是闲下来想想也真的蛮有意思,为什么八杆子打不到的两种语系会有这么多的巧合,语系的概念真的就像今人所理解的吗?语言真的像生物学进化一样像一棵树的结构吗?恐怕未必。

为什么在上古的时候,后世所定义的语系就在相互借词,在相同借词的基础上进化出新的词汇,中古、近古和近代亦然,从来没有间断过。

22. 人=Mensch=蛮兮,蛮=Mann=男人。

蛮,拼音:mán,先秦非华夏民族的泛称之一。既然不是华夏族,需要人类学家看看到底是哪里人,反正不会是石头里蹦出来的。先秦的蛮并无野蛮之意,只是个种族称呼。

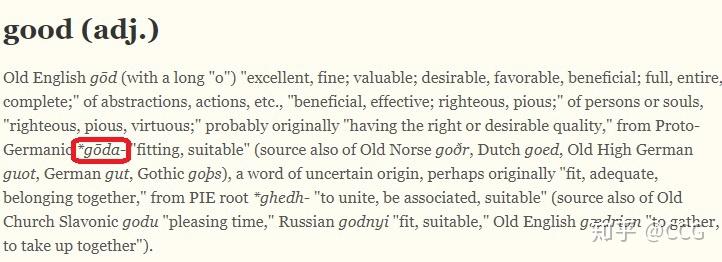

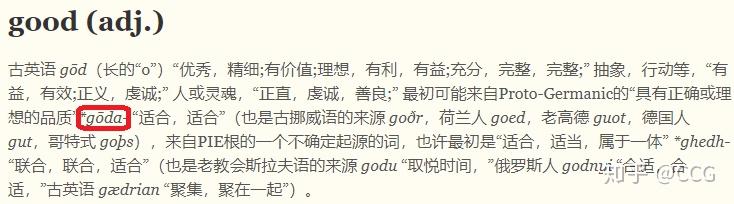

23. 英语good=古道/古德=德语gut

good词源解释 of persons or souls, "righteous, pious, virtuous;"人或精神,“正直,虔诚,善良;”这恰恰是原始共产主义中国古人表现出来的风范,比如不贪帝位,尧舜之时。中文所谓“古道热肠”,形容的就是古人的仁厚品质,热心助人的社交氛围,“古道”不是“古时候的道路”,而是“古代的行为方法”,good way 就是“古道”啊,巧合的是,英语的way和中文的“道”都有“路”和“方法”的意思,good way 其实何尝不是“古法”、"古为"的另一种拟音呢。在中国古代出现文明的时候,欧洲还是荒芜一片,只有一些流离失所的稀少蛮族,是哪一代后人把中文的词汇读音汇流入哥特语、德语、英语?这种音义巧合是人类大母语分开几支,还是后天战乱和贸易而导致的你侬我侬,瞎猜去吧。

所谓“人心不古”,可能就是说人心不好了吧,不如古人那样淳朴厚道。

今天又仔细看了一下http://etymonline.com的good词条,下面红框音似“古达”的,跟“古道热肠”的“古道”有相近音义。

看不太懂的可以看Goo翻

不禁想起“山东人厚道”的评价来,厚道,gutherzig,“古道最兮”,“古德极兮”,就是心肠好,有同情心。山东就是未来中国的德意志,性格使然,现在山东工业经济的发展也在印证这一点。

24.包子到底是有馅的还是没馅的?

普通话里说起包子是有馅的,恐怕算是一种共识,因为我从小接受的口语教育,和书本上的教育都是如此。直到,碰到了我的老婆,哈哈,而且调查发现,在江浙的方言里,不仅是一个地方,很多地区把包子叫馒头,把馒头叫包子,整个反过来。

语言表意的混乱由此可见一斑。

我也是百思不得其解,直到有一天听到了德语的Brot,才突然恍然大悟。

包子为什么是实心的,德国的面包,就是中文的最初包子的含义,这个包子是实心无馅的。有些地方一直把馒头叫包子就是这个原因,是上古流传下来的叫法。现代馒头和面包都是实心的,是发酵面粉做成的类似食品,只不过一个蒸熟一个焙熟。而现代包子据说是诸葛亮发明的,最初就叫蛮头,后称馒头,所以馒头是有馅的,有典故可以说得通。

照这样子看来,从词汇起源上来看,最早是包子无馅,馒头有馅。

后来流传开后,可能有人觉得不好理解,“包”一定要包着东西嘛,于是又改成了包子有馅,对应馒头就无馅了。并且一直到现在,不同区域都在混 *** 叉使用。

面包这个词,到了英文里面,变成了bread,音义跟中文相差太大,让人无论如何不会联想到包子上去。经过这么一分析,其实就是来自于同一个词源,bread, Brot,实心包子就是一个东西。而且可以证明,有馅的馒头,就是普通话的包子确实是诸葛亮发明的,但是实心的包子,也就是普通话里的馒头不是诸葛亮的发明,历史更为悠久。

25. Rutsche=滑跤。下回再表。

26. 上面24中谈到包,忽然想起了包元宵,于是又想起了另一个词,球,ball。下回再表。

27. 2018年9月19日,今天又看到了一个单词,Apfelschorle,苹果汽水,今天就来谈谈这个Schorle,先看看解释,再看看德国人是怎么训诂的。

Apfelschorle,奥地利的Apfelsaftschorle或Apfelsaft gespritzt,也是瑞士、德国和奥地利的一种流行软饮料。它由碳酸矿泉水和苹果汁组成。更广泛的类别Fruchtschorle由任何与碳酸水混合的果汁组成,但Apfelschorle是迄今为止最常见的。

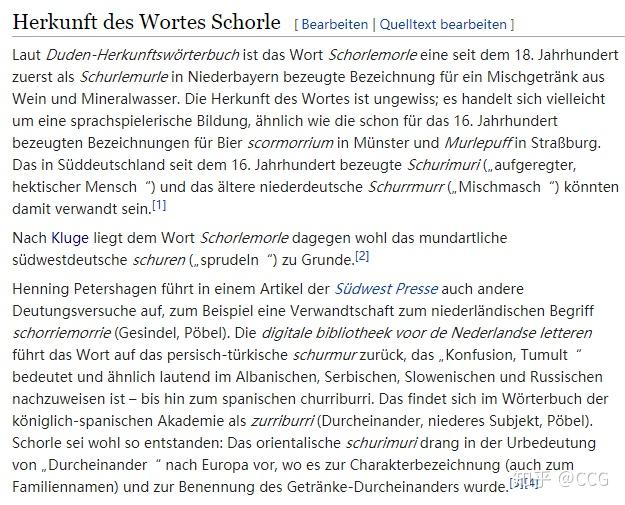

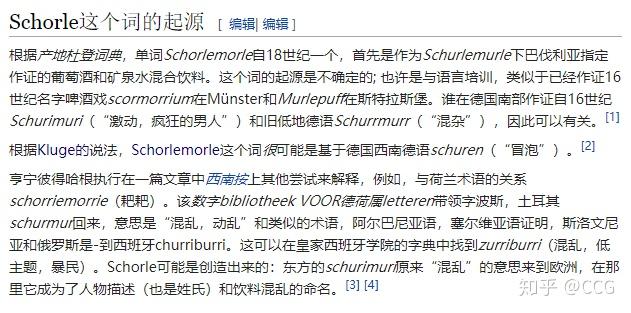

德国维基词条的词源解释:

Goo翻一下

杜登词典比较老实,起源不确定,可能跟啤酒有关,可能是个疯子,也可能是混杂。德国训诂大师Kluge则说,可能是冒泡。这么多说法,要么有一个正确,要么全错。

其实看看Apfelschorle的制作过程,再看看读音,结合几个德国训诂大师的左猜右测,这个字在汉语中显而易见,就是“淆”。

淆这个字,看偏旁部首,就能会意,往菜里面加水。可惜这个意思在汉字里也消失了,现在淆字的汉译是“混乱、混杂”,混淆这个词,大家还是经常用的。

掺水苹果汁就是这么个做法,往纯苹果汁里兑矿泉水,这个矿泉水在欧洲很多都是气泡水。

所以,在吃的东西里面掺水,我猜测就是淆的本义吧,后来引申出混乱和混杂的含义,与德国训诂家们的猜测之一“混杂,混乱”尚能吻合,我们是不是可以说Schorle这个词,跟“淆”是同源词呢。

德语的几个可能的词源解释,就像盲人摸象,各自看到的都是大象腿,大象肚子,大象尾巴,大象鼻子,如果串在一起,模模糊糊的凑出一只大象来,就好理解了。首先葡萄酒可以和矿泉水“淆”,看来中国人发明的红酒兑雪碧(拿雪碧Sprite当气泡水)也不是空穴来风,最起码18世纪的巴伐利亚人就这么干过。再有16世纪啤酒也是基酒混上气泡矿泉水混淆出来的玩法,男人喝了这种“混杂”在一起的酒,更容易激动,在醉酒后发酒疯,几个词源也不能说全错,只不过是象鼻子象腿各自表述罢了。现在西方的鸡尾酒也是这么个调法,用基酒加水加饮料混出各种风味。

但是中文的“淆”本义应是剩肉不够了,加点水,呼呼的再煮上一大锅,古时候的乱炖吧。“淆”字右下角的那个“月”就是肉,烧好的整块肉用刀切开,摆上香草就是美味佳“肴”。肴字有爻和月组成,爻是砧板,造字时取自切肉留下的刀痕,月就是肉。美味佳肴吃剩下一半,下一餐凑合凑合,兑点肉皮,加点水,乱炖一煮又是一餐,是为“淆”。

所以中国食物中类似音义的仅存一词“肴肉”,我查了词条,有传说是“肴”同“硝”,是硝石处理过后的肉,这个说法很牵强,现在做这道菜根本不用硝石,本源似乎为“淆肉”,把肉皮加水煮出明胶水,再跟熟肉混在一起冷却而形成的肉冻,切片装盘后如下图,“肴肉”应为“淆肉”。

Schorle的Schor音解决了,那le音呢,le起源于梵语,进入汉字化成了“勒”,但现代汉语的字典里面查不到梵语le的含义,但“三勒浆”大家可能听说过,唐代的脑黄金,学生保健品,用庵摩勒、毗醯勒、诃梨勒三味做成,le就是果的代名词,Schorle就是淆果。

Schorle理解为汉字的“淆勒”,音义相符,这个字在德语里保留得这么好,也堪称德语中的汉语活化石了。

28. 2018年9月21日新词 Warum?

听到一句Warum?就会觉得古意轻轻漾来。这个词的同源词是”为何“。

大家听听下面这个链接的发音是不是有这个意思,哈哈。

例句(引自杜登词典):

Ich werde meine Reise verschieben. 我会推迟我的旅程。

Warum?为何?

”为何“在中文普通话口语中不常用了,在书面语中还是经常出现的。这么一来,英语的why,德语的warum, 汉语的“为何”也算攀上亲戚了,成为又一个巧合同源词。

29. 2018年9月22日,今天聊点儿什么呢,新出炉,answer的同源词是“讼”,以后再说。

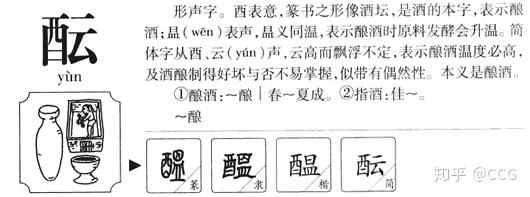

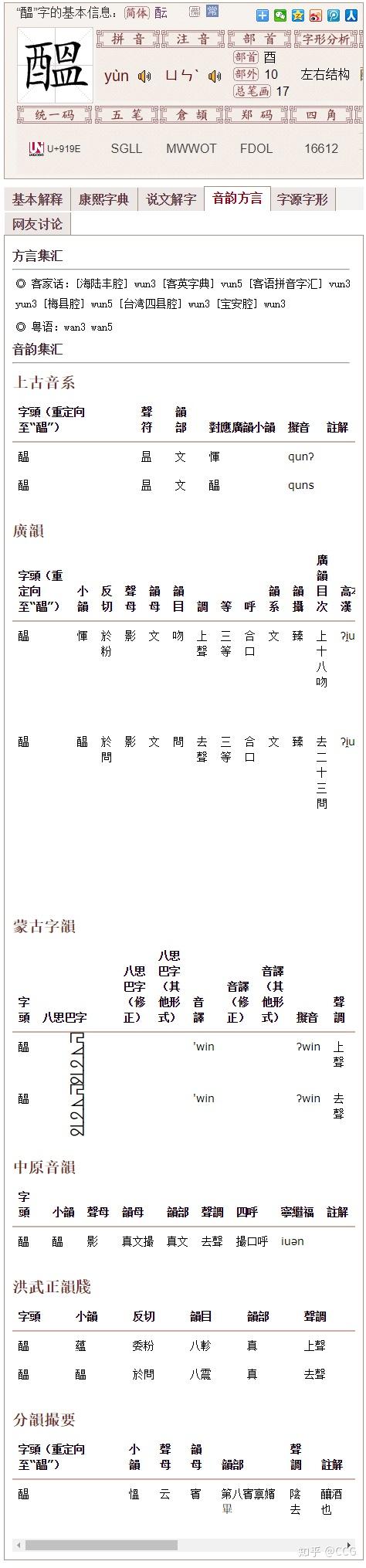

30. 2018年9月23日。词条27谈到酒也可以淆着喝,今天就来聊聊酒的词源,德语的Wein,英语的wine都来自于汉语的“酝”或“醞”,从酉(yǒu),昷(wēn)声。

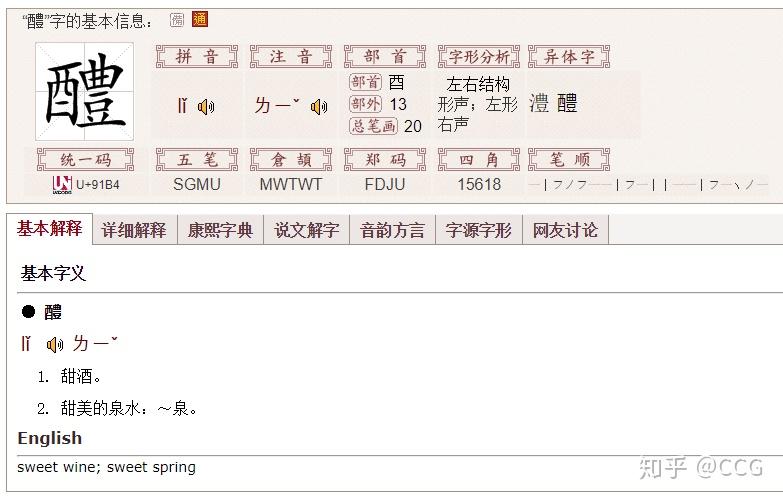

还有一种Likör甜酒,liquere,通“醴”。前半部分是醴,后半部分大致类似酒泉的泉字,由此可见泉字上古音都有可能是k音打头。

31. 2018年9月24日,德语中有一对反义词,hell/dunkel,明亮/昏暗,词源上极似“赫/沌”。

云汉,先秦大雅中的一首流行歌曲,唱道:旱既大甚,则不可沮。赫赫炎炎,云我无所。意思就是旱情已经非常严重,没有办法可以止住。赤日炎炎热气腾腾,哪里还有遮荫之处。”赫赫“形容阳光强烈。后世”赫“引申出显赫,盛大之意。在hell的词条中都有所反应。

沌,本义水不流畅,引申为混沌,连绵词,糊里糊涂的样子。跟dunkel的部分词义也很像,因为欧洲出现像样的手稿文字很晚,哪些是本义,哪些是引申义没有像样的考证,留给后人解决。

32. 2018年9月25日,今天来谈谈动词zeigen

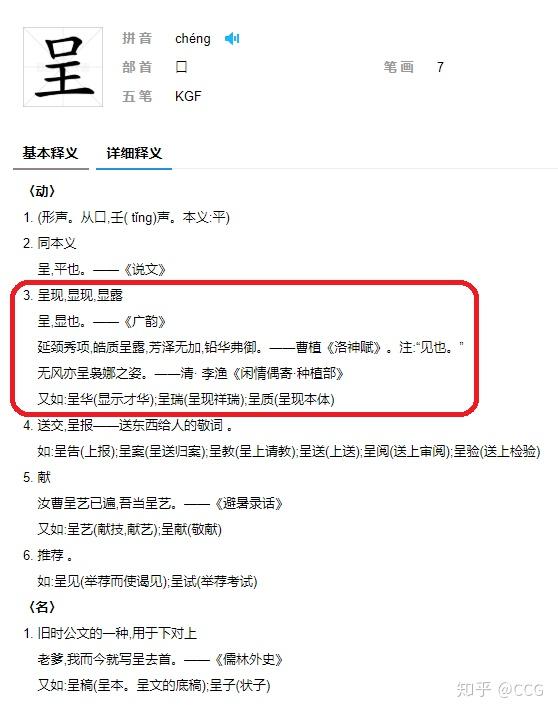

这个跟汉字的”呈“同源。

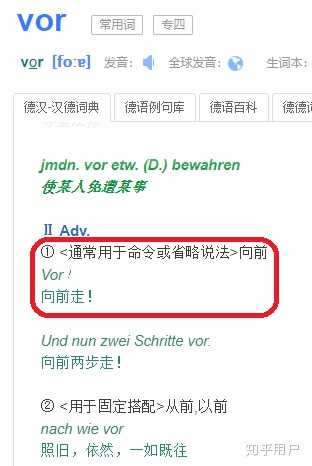

33. 2018年9月26日,巧合无处不在,vor和赴。

34. 2018年9月27日。西晋首富石崇骄奢淫逸,他在所作所为流传到后世,竟然隔了数十代,传了数万里,创造了Toilette这个词,英语toilet,就是厕所。个中原由,自行体悟,以后再表。对语言变迁贡献更大的,无非贩夫走卒而已,他们造就了都市传说。

35. 2018年9月28日。今天我们来学习一个词缀,轻。

轻是一个汉字,读音是qīng,意思是指分量小、程度浅、用力小、认为容易、随便的意思。其中:

微小 [ *** all;little]

有轻罪者,赎以金分。——《淮南子·泛论》

轻者无罪者。——清· 方苞《狱中杂记》

及

轻小(细小);轻文(微小的水波);轻汗(些微的汗);轻雨(小雨)

的含义经过字母化以后,变成了chen,这是一个常见的德语词根,含义就是”小“。

Das Brötchen 小圆面包

Das Jungchen 小伙子

Das Wässerchen 小溪流

Das Eichen 小蛋(a *** all egg),在这里非“橡树”die Eiche的复数形式。

Das Härchen 小头发,毫毛,细发,细毛,茸毛

Das Engelchen 小天使

Das Herrchen 少爷(看到这个词发现 “Herr”先生跟“爷”的发音和含义还挺近的)

Brötchen这个词,如果汉语也按照西方的词汇演变流程,汉语里就读成”包轻“了,怪怪的,但是方言里小包子,普通话里小馒头的意思还在,就是下面维基上的这个图,实心小包子。

还有一个忘了,要写出来,算今天的精华,Das Päuschen,短暂休息,还是我们老师牛逼,这个词在德语助手等词典里面都查不到,老师很形象的给我们举了个例子:

如果

Die Pause=2 Stunden,休息是两个小时

那么

Das Päuschen=15 Minuten,小歇就是15分钟

其实我们课间休息就是15分钟,老师平时还是用Pause的。

-------------------------

增补篇:

就着少爷Herrchen这个单词,我们来说说先生和女士,Herr和Frau吧。

Herr通“爷”,爷是对父辈或老年男子的尊称,及旧时对主人或尊贵者的称呼,跟现在Herr的汉译“先生”有着类似的含义,先出生的人嘛,年长尊贵一点。老爷,张爷,四爷,大爷,老天爷都是这一类的尊称。当然汉语里先生还有老公的意思,德语里老公不是Herr,是Mann。

Frau通“妇”,成年已婚女子。世妇,是商朝及周朝的一种世袭女官,后来成为天子妻妾的称号之一,就是后代贵妇,贵妃的意思吧。在甲骨文中,确实就有像德语一样称呼"Frau+姓“的叫法,商代后期有个王的女人,也是非常了不起的女将,女祭司,就叫做“妇好”,意思就是姓好(古音"子")的尊贵妇人。德语里Frau有妻子之意。

妇好,当代不称为“妇子”了,就叫妇好。所以妇好是在有“子”音时,也就是日耳曼民族起源之前就传到欧洲,还是变成了好音,在日耳曼民族起源之后才传过去的,留待慢慢考证吧,毕竟妇好比有记载的日耳曼人要早1000多年,当然也可能日耳曼人已经冒出来几百上千年后才被记录下来,都有可能。

有幸的是妇好墓在四十几年前,被完整挖掘出来,妇好墓是殷墟发掘五十年来,唯一保存完整,未经扰动的王室墓葬,也是目前唯一能够跟历史文献和甲骨文联系起来,并进而推定具体墓主的殷代墓葬。Frau的词源,就可以追溯到这些被挖掘出的甲骨。

这两天正好看了“一席”第429位讲者社科院安阳考古站站长唐际根的演讲,借用一下。

上面投影仪打出来的,是妇好名字的另外一种写法 ,看着妇字,是不是有一种拉丁字母F被风吹反了的感觉。

中国人说是芦苇扫把,妇就是女人在家扫扫灰。妇好在男性已经从母系氏族夺权多代的情况下,依然能够统领大军,征战沙场,确实厉害。并且能自刻甲骨当作写日记,才让后人了解了这么多信息,选用甲骨这种超耐久的信息载体,也足够聪明,虽然信息密度较小,但在寿命上比后代的纸张硬盘要厉害多了。

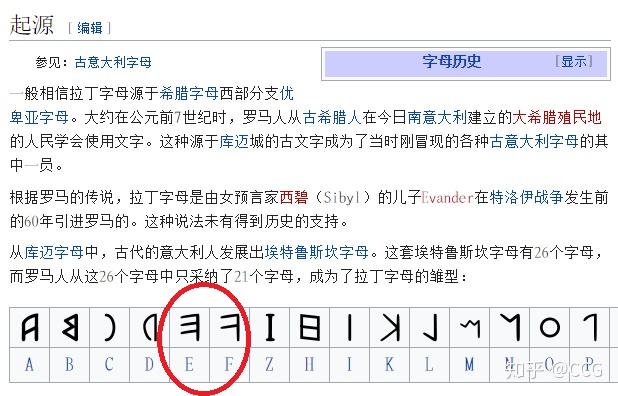

这个扫把符号,跟拉丁字母的原型E和F也很像。

德语名词尾巴带e的98%都是阴性名词是不是跟这个有关? 中文根据这个字形造出了一个“伊”字,就是人在芦苇荡里。这个伊音也成了e的发音,藏到了德语的小写sie里面,即“她”,大写的Sie前面介绍过,通“子”,是您的意思。

蒹葭苍苍,白露为霜。所谓伊人,在水一方。

蒹葭就是芦苇,也许这首歌的意境并没有传说中的那么朦胧,“伊”就是个在收割芦苇准备拿回家做扫把的女子,跟诗经里那位采摘荇菜的窈窕淑女一样,都是劳动妇女。这两首歌曲在当时的流行榜上应该都是靠前的上榜曲目。

另外德语词尾in=weiblich=feminin,汉语所谓的“阴”性词尾,在表示人的阳性名词后加in“阴”就成了女性称呼。如下图,默克尔在2018年新年对国民的祝词。中国人说“亲爱的同胞们”就行了,德国人要说“亲爱的女同胞们和男同胞们”,啰嗦,但是男女严格分开,不忘古训。

默克尔2018新年祝词

默克尔2018新年祝词家庭成员中:

Vater 即“父”

Mutter 即“母”

Kind则跟“囡”“囝”这两个字的方言(闽南语)隐隐有些关系。

而情态动词müssen“必须”则很像“母示”,而有了不得不去做的意思,说文解字“示,神事也”。天垂象,見吉凶,所以示人也,从二,三垂,日月星也。母系氏族,女祭司掌管宗教信仰,其话语代表天意,必须去做。

最近单词多背了一点,对这个ü ö ä上的两点也悟出了一点什么,在一小部分单词中,这两点代表静脉和动脉,就是和心有关,先摆三个例子。

mögen, 想,愿意。这个词通“慕”,形声。从心,莫声。本义:依恋;向往。慕字下面右侧也有两点,其实是心字右边两点。

grüßen,问候,致意。这个词通“恭喜”,过新年时默克尔就用了这个词,恭字下面也有两点。

stützen,支撑。就通“撑”,掌就是手心,《說文》手中也,《增韻》手心也,謂指本也。

而心脏的德语Herz却起源于扣人心弦的扣,PIE词根为 *kerd-,原指心脏的敲击感。

品味下人称代词的主格形式:

ich 余或予。德国人认为词源ik,再源拉丁ego。现代中文“我”

du 汝,词源从拉丁tu,希腊ty,sy,再源起于汝。现代中文“你”

er/es/sie 儿/斯/伊,现代中文(阳)他/(中)它/(阴)她

ihr 伊+尔,现代中文“你们”

wir 我余+尔,现代中文“我们”,字首多了个w可能增加语音容错性,不致和ihr等混淆。

sie/Sie 伊拉/子,他们/您及复数

语音具体怎么分,德语有德语里面的规律,但放在一起看,跟中文语音明显还是有渊源的。至于德语为什么这么称呼,德国人也不清楚。词源书上写得是模模糊糊,没有严格的论证。所以这里面还是有很多东西可以谈的。

---继续巧合,10月背单词---

10月份从一个最离奇的巧合童话开始。

36. 2018年10月5日。

Aschenputtel(灰姑娘)和叶限。

前两天买了一本Aschenputtel,对着书名觉得很有意思,就琢磨起来,网上一查,果然有高人在前,这个灰姑娘是从唐朝的《酉阳杂俎》中记录的一段神话故事转来的,原来估计都是口语流传,唐朝的段公子之一个把这个故事转化成了文字,然后贸易公司把这本书的内容带到了罗马(古称大秦),后世据此传出了多个版本,最后以灰姑娘这个版本举世闻名。

知乎上已经有介绍了,大家看看链接,原始故事起源于非洲,后来传到了中国,再后来传到了欧洲。

从这个故事可以看出,汉语的语音和文字转成西文的情形自古就有,叶限转成了Aschen,本来音译最后被搞成了意译,现在翻回来“叶限”竟然变成“灰”了,语言的谬传也是语言变异的一大特色,这种谬传往往带来了新鲜血液。puttel这个词尾可能是来自小天使Putte或者Putto,源自梵语的Potalaka,光明山,我们中国也有一个,叫普陀山,词尾puttel据此由普陀引申为小天使再引申为小女孩子的意思。观音菩萨旁边站的金童玉女,到了西方变成小天使了。

汉语和印欧语系的每字每音都有来历,可惜现在人懵懵懂懂,了解的仍然只是沧海一粟而已。

37.2018年10月8日。

德语sammeln和“攒”,收集的意思。

木头上挂着贝,跟钱少不了瓜葛。赞,本义是带着钱财进见,现今儿还有赞助一词保留了这个本义。钱放哪儿,挂在竹杖上。

Geld sammeln ,收集资金,收钱,攒钱(今读也有方言做cuan qian的,已进入普通话),收集钱币。这个Geld跟“戈币”有没有关系,还没时间去验证,先放着再说。

38. 2018年10月9日。

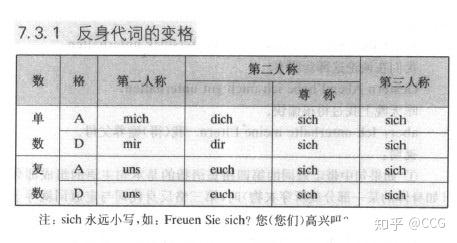

“自己”,反身代词的比较。

德语中的反身代词:

古汉语的反身代词:自,身,躬。

sich是德语第二人称(尊称)和第三人称的自己。其音义和“自”有没有碰过头,还是巧合使然?

39. 2018年10月11日,heulen,嚎,号叫

Wolfsheulen,狼嚎

40. 2018年10月12日,Schaft通“辖”,本义是卡住车轮子的车键,让轮子不掉下来。引申出管辖,管理的意思,可以用来管理国家,管理人员了。Wirtschaft“家政,经济”可以这么解释:Wirt,屋主,事头,东主,房东,然后加个schaft管辖,就是家政,家务事的意思,再扩大一点,引申出“经济”的意思。

Geschäft 反过来引做辖区下的“事务”

例句:Geschäft ist Geschäft. 公事公办。

Geschäft 也可做销售的“销“解,汉语里销这个汉字,一个销售意思,另一个销子,回到了辖的本义”键“,德语里常用的销售用”verkaufen“这个词,ver非kaufen买,非买即卖。售货员Verkäufer,女售货员Verkäuferin.

41. 2018年10月15日。诗经里,有一种花叫“舜华”,也作“舜英”,这种花在德语里称为 Stundenblume。如果刻意对应,“舜”就对应到Stunden,小时的复数形式,就是几个小时的意思。那“舜”在古汉语里有没有时间的意思呢,还真是有,舜就有一段时间的意思,但留在现代中文字词里的只有加上“目”的“瞬”字了,眨眼之间,一瞬间据考是当今的0.36秒,据此推算,1Stunde=10000一瞬间,舜最起码也是10000个或几万个一瞬间的概念了。舜和Stunde在词源上有没有碰过头,不可知,也许就是巧合而已。

欣赏一下当时的流行歌曲,郑风-有女同车:

有女同车,颜如舜华。

将翱将翔,佩玉琼琚。

彼美孟姜,洵美且都。

有女同行,颜如舜英。

将翱将翔,佩玉将将。

彼美孟姜,德音不忘。

歌词内容大致描写富二代坐着宝马香车跟美女一起出去耍,把美女夸的如花似玉。长得漂亮像朵花,走起路来飘飘洒洒,身上带着美玉叮叮当当作响,样子美极,声音好听。

按照周礼的规定,男女之间有一定的界限。《辞源》说:“凡过甚者皆为淫。”所以孔子也批评这些流行歌曲,“郑声淫”,但耐不住人们传唱啊。今天的流行歌曲也是一样,骨子里的东西仍然没变,以欧美流行乐坛为甚,歌词很黄很暴力,利于传唱。

舜华舜英这种花,当代叫做木槿花,也就是韩国的国花“无穷花”。木槿的花,开花期在7月至9月。朝开暮谢,一朵花只开一天,早上开花,晚上凋谢,以小时计,这就是舜华,舜英和Stundenblume名称的来历。此花一朵接一朵陆续绽放,貌似无穷无尽,因此在韩国被称为无穷花。

这首歌里还有一个字“洵美且都”的"洵",很巧合的对应上了德语里面的schön,在这句话里不是“美好”的意思,是“实在”的意思,意思是这个姑娘长得实在漂亮而且有大城市里人的气质。我们在德语里,经常感谢对方用“Danke schön!”,不是感谢得真漂亮,而是“实在感谢”的意思,schön用来加强语气,和“洵”一样。不过你如果晚上在德国超市里买完东西,有的收银员会来一句Schön Abend,倒是祝你有个“美好”的夜晚,通“绚”,是schönen Abend的简化语句( Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend)。

这又是一个成功把两个汉字杂糅进一个德语单词的例子,并且,用法各自顺畅,互不打架。

42. 2018年10月16日

德语里面两个“去”的区别:

fahren,朝发夕至的“发”,出发,上路。一般是坐船或坐车去,距离比较远。

战国末期楚国辞赋家 屈原 《离骚》:“朝发轫于天津兮,夕余至乎西极。”

北魏·郦道元《水经注·注水》:“或王命急宣,有时朝发白帝,暮到江陵。”

上面都是坐船的fahren,古时候长途车的fahren也有,见下文。

gehen,也是"去",一般距离比较近,走着去,在一个城里,可以走着去,就可以用gehen。“去”的唐音是k打头,现在方言里也有,到了德国怎么变成g的,还要找找原因。

“去”在中文里不存在距离远近,去看电影,去*都可以,开车去还是走着去,加两个字表明原因就行了。

注:en是德语的动词词尾,看动词词干的发音,可以有效比较。

43.2018年10月17日

今天学习德语动词的命令式,动词命令式有时候可以更方便跟汉语对照音义。

Sieh 视,现代中文“看!”

Lies 念,现代中文“读!”南方人不分n和l,和念同音的还有一个恋,演化成了liebe爱。

Gib 给,现代中文“给!”

Hör 耳(闻),候耳, 现代中文“听着!”

Fahr 发,现代中文“开吧!”“发动!”

Hilf 相扶,现代中文“帮忙!”

Komm her! 过门, 现代中文“过来!”

Nimm 拎, 现代中文“拿着!”

Koch 烤, 现代中文“烧菜!”“做饭!”

Schlaf 歇啦,现代中文“睡觉!”

Iss 食,现代中文“吃!”

Trainier/trainiere 团练,现代中文“训练!”

先发现,后求证。比如最后这个“团练”就是中国古代的地方民兵制度。清孙鼎臣据《周礼》:“今之团练乡兵,其遗意也”。

源于周朝时的保甲制,使民“相保相受”、“相及相共”,“五家为比使相保,五比为闾使相受,四闾为族使相葬,五族为党使相救,五党为州使相赒,五州为乡使相宾。族施邦比之法,十家十人八闾俱为联,使之相保相受,刑罚庆赏相及相共。”,春秋时,齐相管仲严行“什伍法”:“辅之以什,司之以伍,伍无非其人,人无非其里,里无非其家”,使“奔逃者无所匿,迁徙者无所容,不求而约,不召而来”。至五代后晋,发展出民壮、弓手、团练等各类乡兵。

所以英语的Train除了训练,还有团练的本义,串在一起拉练,现代拉出来的不仅是队伍,还有“火车”了,跟我们军训搞拉练走在路上是一样的。

周朝的“团练”一脉相承到了德英世界。

闲来无事,在网上游走,发现对“火车为什么叫train”的有同样想法的人还是有的,解释的比我更详细,请参考。不过这个解释没有从训练入手,从汉字的拖来释源,也非常有道理。

汉字拖,本写作拕,《广雅》解之:拕,引也。就是牵引,拉伸之意。古语发音为tua(潮汕话,最接近古汉语发音至今发音近乎为tua),其音传至西语,变声tra, t与d音本互通,因此拉丁语系tra,dra本意为“拖拉,牵引”,如drag(拉), attract(吸引), tractor(拖拉机)等等。

我再增补一下,德语的火车,为什么叫Zug?“牵”这个字,其实跟德语的ziehen同源,就是牵,拉,拖,德语的ziehen显然是中国另外某地的语音传到了欧洲。而Zug的词源就是从ziehen而来,所以德语的火车没有和英语交汇,但英语、德语的火车在词源上都是从了中国不同地方的方言,他们都和中文交汇上了。

这么推算出来,中文的“团”和“拖”也曾有过渊源。拖+um音即成团。这个um是德语的围绕,类似中文口语中的窝,有把东西拖过来绕成团的画面感。

这个窝字的书面语又能关联上德语的Wohnung住宅,家。语言进化的本质,不是树,而是借鉴别的语言创新的词汇,为我所用,这种类似神经元互连进化的方式更像人类的大脑。

越关联越多,总的应该至少能找出一两百个吧,通过词缀扩充几百上千个单词没问题。粗略数了数,巧合大概有一百个了,而这大概只是十之一二。

文明从高阶向低阶传送是很正常的现象,就像温度场一样,高温传导到低温,是天然的物理规律。后来欧洲文明发达了,把新词汇倒灌回中日韩,也是一样的道理。

在不同的历史阶段,字词都是逐渐丰富起来的。之一代音译是借词,词再生词,就是词源了,借词和同源词不是那么呆板的区分。人类共同的原始语可能只有区区几百个表意的音调,后来分化出方言,A方言新造一个词,B方言听起来讲起来感觉很巴适(德语Passen),就会拿过来用,同样B方言新造一个词,A方言也会借来用用,最后形成你中有我,我中有你的语言结构。

以上面拉火车的德语ziehen为例,也先后吸收了中文的牵(牵引)、吸(吸入)、迁(迁移)、细(拉长)、饲(饲养)、棋(对弈)、气(通气)等各类相近读音的含义,才丰富了自身的表达。

造这样子看来,语言谱系树只是一种古老机械的解题思路,并不能完美解释现在的语言现象,语言进化并不是简单的树状生长,而是像神经网络一样交叉互联。就跟玛雅语的进化一样,你让它流离失所,把它从母语上切断上古汉语的根脉,它还能自行演化,并从旁支语言中汲取营养,现在仍然是活的语言。如同一个人的视力受损,听觉神经的灵敏度就会迅速补充到位,以适应新的环境。

是时候敲打敲打这种冥顽不化的语言谱系树论调了。原始印欧语的概念可能根本就不像现在所想象的那样,看着某些通过比较语言学虚构出来的PIE词根,却赫然发现是古汉语的词汇站在那儿,保不准哪一天这棵树就坍塌了。

语言随着世代更迭,新词出现,老词消弭,最终只能像古汉语一样进入教科书。总有一天,或许就是不久的将来,我们现在所说的英语、德语、汉语也终将被淘汰,成为古语,只放在中学语文教学的课本里。千把年之后吧,历史已经证明了这一点,拉丁语、古汉语、古英语、古德语都是这样的结局。

看到一些母语种族主义者们想维护各自语言所谓的纯洁性,纯属杞人忧天,大部分语言能够潇洒的活到现在,正是因为具备了杂种优势,才构成了斑斓多彩的世界文明。

更多品牌真实体验、使用方法与风险解析,已整理在:

享久延时喷剂 |

宵战延时喷剂 |

2H2D延时喷剂|

夜劲延时喷剂 |

黑豹延时喷剂 |

宋阳堂延时喷剂